〒673-0005 兵庫県明石市小久保1-13-12-102

JR西明石駅西口から徒歩6分

お気軽にお問合せください

定休日 :日曜日

障害年金の決定は診断書の内容が9割

主治医に愛されてください。そして、あなたは主治医を信頼してください。

障害年金の審査はすべて書類審査です。

医師が作成した障害年金申請用の診断書は、

あなたの日常生活の困難さを反映していますか?

■ 障害年金は書類審査です。

□障害年金は、「老齢年金」や「遺族年金」とは異なり、「審査」で認定される年金です。対象となる傷病は

広範囲です。そして、もちろん、傷病によって認定されやすいもの、されにくいものがあります。

最近は、特に、うつ病や発達障害など、精神の障害で障害年金の申請手続きが行われることが多く、また精

神障害での傷病は障害年金申請する上で困難なことが多いことから、ここでは主として、精神障害について

説明いたします。

障害年金は、介護保険のように調査員が自宅まで様子を見に来てくれるものではなく、書類審査です。

その中でも、医師が作成する「障害年金請求用診断書」は、最も重要な書類です。その書類に事実とは異な

った記載があれば、その一点のみで、不支給になることもありますので、傷病ごとに医師にどのような診断

書を依頼したらよいのかをお話いたします。

患者からすると医師は何でも知っている人ですが、病気を治す人であって、書類(診断書)などを書きなれ

た人は多くはありません。障害年金を理解し、障害年金の請求手続きに必要な診断書は、障害の程度が具体

的に判断できるように、適切な診断書が必要です。そのポイントを紹介いたします。

そして、診断書を記載できる情報を医師が把握していない場合もあります。診断書には、日常生活の支障や

職場での状況など、病院などの外で起きている事柄について書かなければなりません。患者から具体的な情

報を医師に伝えることが大切です。障害年金請求のための「診断書」で、障害年金の受給が決まります。

診断書を日本年金機構に提出する前に、その診断書の記載内容を確認してください。

医師は、傷病を治すプロであって、診断書を作成するプロではありません。

精神障害(知的・発達障害など)の診断書

■ 精神疾患や知的障害で障害年金の申請を検討されている方

障害年金の申請のポイントや注意点、何よりも医師に依頼す

る「診断書等」について書いております。

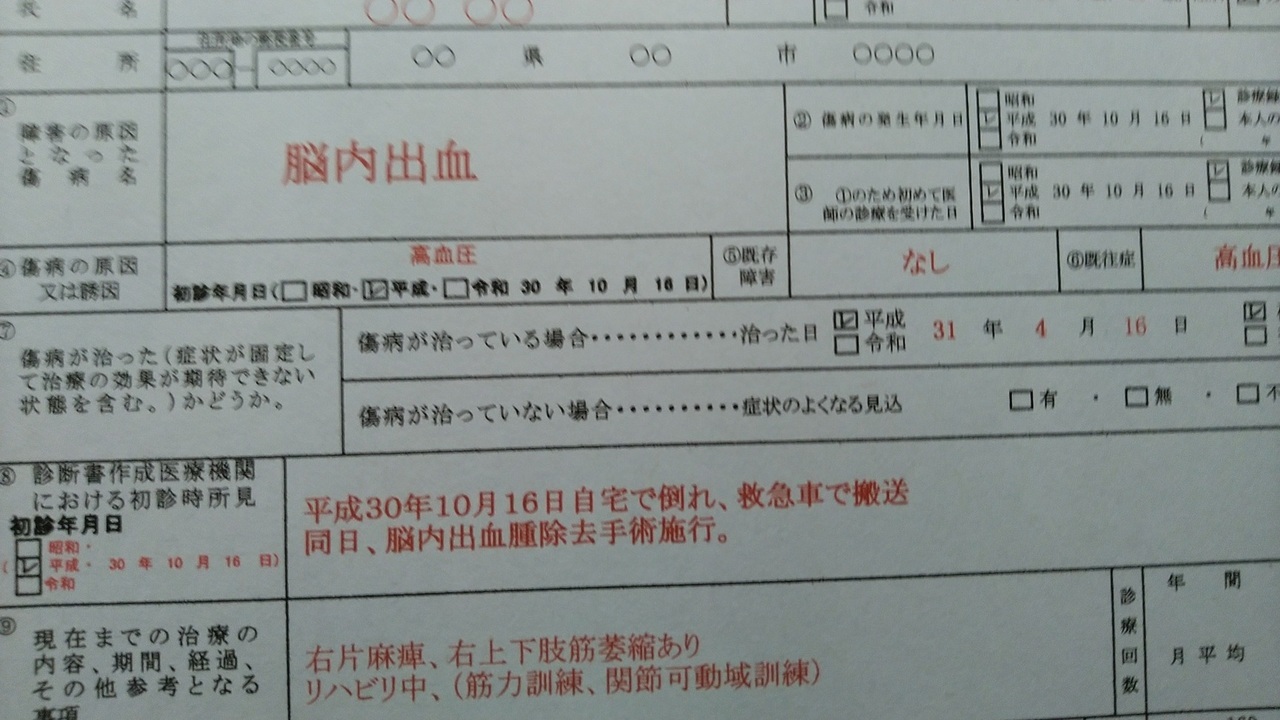

「肢体」の診断書

■「肢体の障害用」診断書が使用される傷病についてお伝えいた

します。

相談事例として、「脳血管障害」が多く、傷病名は、脳梗塞、脳内出血、クモ膜下失血などです。

これら脳血管障害では、それぞれの後遺障害に合わせた診断書を使用いたします。

また、肢体の診断書については、「症状固定」と医師が判断する場合があり、6か月の症状固定で障害年金を申請する場合もあります。

加えて、「日常生活における動作」については、医師の主観が働きます。このような点について説明いたします。

悪性新生物(ガン)の診断書

■悪性新生物(がん)は治療技術の進歩で、「不治の病」から「長く付き合う病気」へと変化してきました。

古いデータとなりますが、2013年において「がんり患者」のうち

20歳から64歳の割合は29.7%です。つまり、1/3が現役世代のり患であることが分かります。

しかし、がんにり患すると、健康的な同僚と同じように働けない、治療のための通院時間を確保しなければならないなど、仕事することに大きな支障となる問題が生じ、34.6%が依願退職をしたり、解雇されたり、経済面での厳しい現実があります。

2015年12月に、国によって「がん対策加速化プラン」が策定され、「がん患者の仕事と治療の両立を支援する」というガイドラインが策定されました。

確かに、国が旗を振って「仕事と治療の両立」を掲げても、会社側も、治療のために休みがちな人と同じ労働条件で雇い続けることは「負担」ですし、患者側も、周りに対して、仕事を休むことへの心理的な負担も大きいと思われます。がん患者の就労に対する障壁を除くには、会社側の理解とともに、患者側への「経済面での補完」が必要です。治療は生命保険で補えても、通常の生活費は必要です。経済的な補完を障害年金の活用は必然です。